www.leguman.ht.st

| pertes de charges |

pompes |

CONDUCTION |

| Ce qu'il faut retenir |

©

2001 - 2002.

|

| prédédent | ||

|

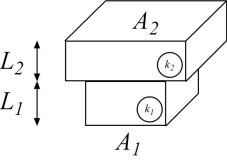

Résistance de surface Compliquons un peu plus et on en vient maintenant au cas où les surfaces des deux plaques en contact n'ont pas la même aire et regardons l'impact sur la deuxième plaque.

C'est utile dans la mesure où, comme on l'a vu au début

de cet article, augmenter l'aire de la surface diminue la résistance

thermique. Mais là intervient un autre facteur qui traduit

une des faiblesse de la loi de Fourier version light : la chaleur

ne se repartit pas "uniformément" sur toute la

seconde surface supérieure A2,

ainsi, bien que cette dernière soit plus grande, les échanges

thermiques seront plus importants au centre, comme si on n'utilisait

seulement qu'une partie de la seconde surface ; ce qui réduit

l’intérêt d'augmenter la surface ! Pourquoi l'épaisseur ? parce qu'il faut "laisser la

place" à la chaleur pour qu'elle puisse mieux se répartir

sur toute la surface supérieure de la seconde plaque, plus

l'épaisseur est grande, plus Rs

est petite.

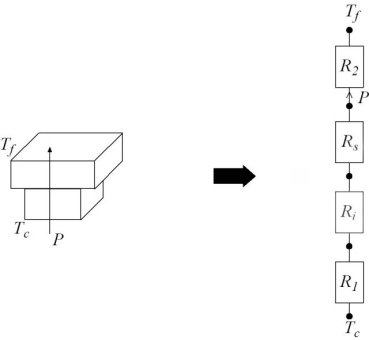

Ceux qui ont tout suivi jusqu'ici se diront : euh, il a dit avant

que la résistance thermique augmente avec l'épaisseur

mais ici elle diminue ?! En effet, le choix de l'épaisseur

de la seconde plaque n'est pas évident car si elle est plus

grande, Rs

diminue, mais par contre R2

augmente. |

||

| prédédent |